规划年会 学术研讨会十八:时空智能赋能城市更新

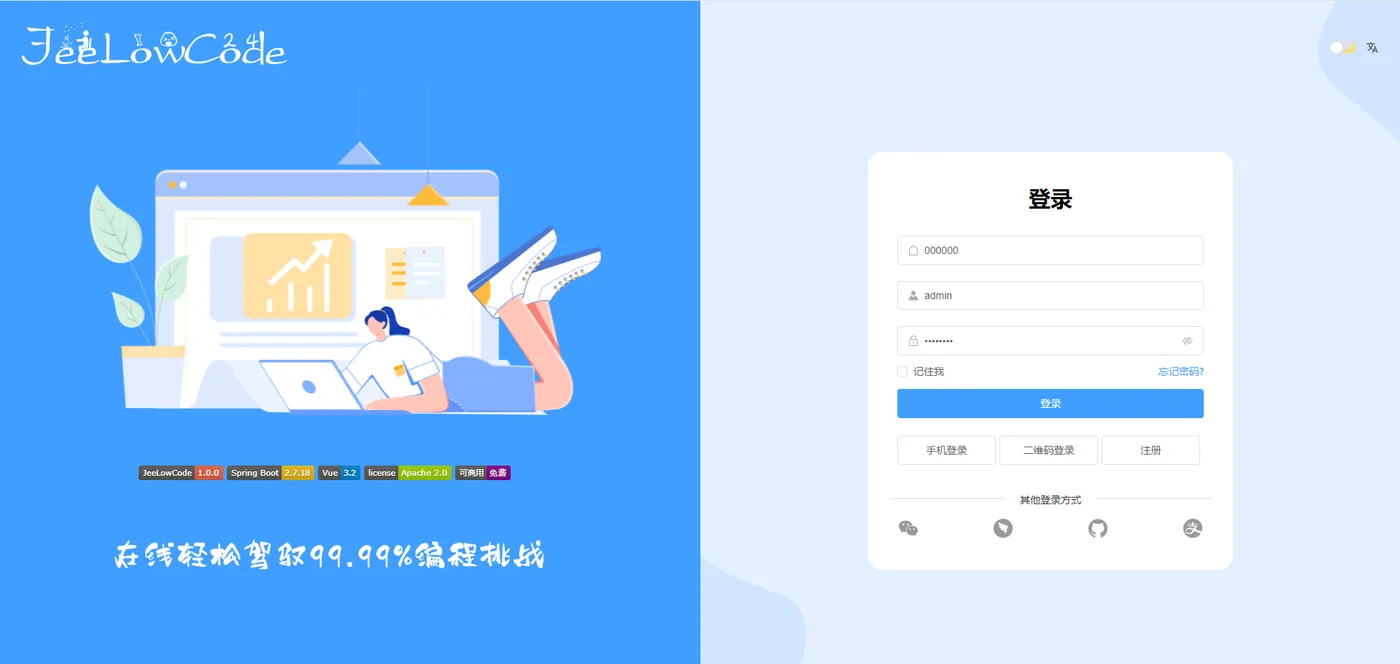

应用介绍

2025中国城市规划年会于8月29日至31日在沈阳隆重召开。作为本届年会重要活动之一的“时空智能赋能城市更新”学术研讨会于8月31日上午成功举办。该研讨会由北京大学城市与环境学院、深圳大学智慧城市研究院和人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)(以下简称“光明实验室”)智慧城市团队联合承办。

我国城市发展已由大规模增量扩张进入存量提质增效的新阶段,推进以人为核心的新型城镇化、实施城市更新行动是党的二十大重要战略部署,也是新时代城市高质量发展的必由之路。在城市发展从快速增长迈向提质增效的关键时期,如何通过时空智能技术激活城市活力、提升空间品质,成为业界共同关注的焦点。本次“时空智能赋能城市更新”学术研讨会,旨在探讨时空智能技术如何有效赋能城市更新的全流程,推动城市更新理论创新、技术突破和实践优化。

本场学术研讨会由学会城市更新分会副秘书长、清华大学建筑学院唐燕教授主持。与会嘉宾有学会理事、福建理工大学建筑与城乡规划学院院长杨培峰教授,学会空间发展理论和分析技术学术专班成员、同济大学建筑与城市规划学院叶宇教授,学会城市规划新技术应用专委会副主任委员、广东国地规划科技股份有限公司联席总裁张鸿辉(由刘易欣博士代讲),哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院城乡规划系肖作鹏副教授,深圳大学智慧城市研究院李晓明副教授,光明实验室智慧城市团队李敏敏副研究员等专家学者。

唐燕教授首先阐明了本次学术研讨会的核心议题,即在城市更新与高质量发展的时代背景下,探讨人工智能、大数据与数字孪生等前沿技术如何为城市规划与更新提供新的视角和路径。本次研讨会汇聚了来自多所重点高校及企事业单位的专家学者,旨在共同分享各领域的最新研究成果与实践经验,深入剖析新技术应用的机遇与挑战,为推动城市更新领域的智能化转型与范式革新贡献智慧与力量。

杨培峰教授分享了基于大数据的城市景观感知与规划实践的最新研究成果,系统阐述了人工智能与多源大数据在景观视觉感知、生态评价及文化价值识别等领域的应用路径与前沿探索。以舟山实践项目为典型案例,从 *** 论层面深入对比了传统 *** 与大数据驱动技术在生态感知、历史景观要素识别等方面的显著差异。

该研究整合街景图像、社交媒体、遥感监测等多维数据,借助计算机视觉和语义分析技术,实现对城市生态品质、风貌特征与人地关系的量化解析,进而提出基于数据支撑的生态化建设策略与行动计划框架,为科学优化城市空间结构、提升景观治理效能提供了新思路与可操作路径。

叶宇教授系统介绍了以城市风貌塑造为核心、结合新一代人工智能技术推动城市更新实践的前沿探索。重点阐释了AI技术如何全面赋能城市更新过程中风貌特征的识别提取与空间效能的精准研判,构建覆盖风貌“认知—研判—管控—营建”的全流程智能闭环。研究提出以思维链(Chain of Thought,CoT)推理驱动的时空活力预测模型,实现对建成环境动态变化下人文与经济活力的多维度、长时序推演。

叶宇教授进一步提出城市更新技术范式从传统“经验主导”到近年“数字驱动”、再向未来“AI赋能”的演进路径,并展望AI在重塑城市科学问题建构方式、分析维度的深化及决策范式转型等方面的深远潜力,为智慧城市更新提供了理论支撑与技术前瞻。

张鸿辉教授(由刘易欣博士代讲)系统介绍了一套集“数字底座-改造方案-多主体交互”于一体的数字孪生存量空间更新改造技术体系。该体系以高精度城市信息模型为基础,依托智能生成模型与实时三维仿真技术,实现了在多目标约束与多情景配置下,存量空间改造方案的自动生成与多方案比选优化。该技术可对人口分布、交通流量、环境影响等关键城市要素进行动态推演与效应评估,同时还支持 *** 、市场、公众等多角色协同参与交互,提供可视化协商与意见集成功能,从而在城市更新改造的全过程中实现科学决策、动态反馈与共识构建,为存量空间的精细化治理与可持续更新提供了扎实的技术支撑和决策依据。

肖作鹏副教授系统汇报了物流仓储用地识别中所面临的技术难点与相应解决方案。传统低效用地识别往往缺乏精准的经济活动数据作为支撑,导致判断依据不足。针对这一痛点,研究提出了结合YOLO目标检测模型与货车流量、轨迹分析等多源感知技术的创新 *** ,实现对物流建筑功能与使用情况的智能识别。该 *** 不仅能够依据视觉特征精准判别物流仓储建筑,还可通过关联货车活动数据进一步评估其运营绩效,从而为城市更新中物流仓储用地的优化再开发提供了数据驱动的新思路与可落地的技术路径。

李晓明副教授重点展示了面向城市更新过程中低效用地“识别-评估-优化”全流程的技术体系及可视化平台。该平台通过融合遥感影像、地理信息、社会经济统计等多源数据,并整合城市规划、交通分析、环境评估等多专业模型,构建出支撑决策的一体化数字孪生底座。借助交互式可视化技术,平台实现了空间分析与政策模拟的可视化呈现,显著提升了复杂信息的沟通效率,为跨部门、多专业协同推动城市低效用地的精准识别、科学评估与更新优化提供了强有力的技术支撑和集成化解决方案。

李敏敏副研究员系统汇报了知识图谱与大模型技术在城市更新领域的融合应用,重点介绍了领域知识图谱构建、图谱语义驱动的绩效评估以及领域认知智能引擎搭建等工作。研究通过建立多层级城市更新知识图谱与垂直领域大模型,支持案例智能推荐、政策解读、报告审查等应用场景,最终形成“知识图谱+领域大模型+多智能体协作”的技术体系,为城市更新提供覆盖全流程、具备可解释性与可持续性的智能决策支持,助力实现城市空间资源的优化配置与功能重塑。

报告结束后,由北京大学城市与环境学院吴龙峰研究员主持,与会专家围绕“时空智能技术赋能领域应用的效益评估”“城市更新知识图谱构建成本”等关键问题展开热烈讨论,为人工智能技术在城市更新领域的未来应用与落地路径贡献了深刻见解。

吴龙峰研究员指出,城市更新的复杂性与时空智能技术应用的高昂成本(涵盖人力、财力、数据及工具)是当前面临的现实挑战。因此,如何科学地理解与平衡时空赋能过程中的成本与效益,成为亟待解决的关键问题。

当前人工智能在城市更新领域的应用仍处于“限人工”阶段,尤其在知识图谱构建初期需要大量人工投入,这直接影响了后续模型的精度与效率。为破解各研究“自成一派”、难以比较深化的困局,倡议学术界应“向计算机学习”,聚焦核心议题,共同建立开源的数据库、 *** 与评价指标。通过形成有约束、可比较的研究范式,促进模型与 *** 的有效迭代,从而推动学术研究与一线实践的紧密结合,最终实现行业整体效率的提升与真正的技术赋能。

当前行业面临的核心挑战是数据开放问题。时空智能模型的深化应用,亟需打破业务部门垂直领域的数据壁垒,以获取更深层次的数据进行开发与训练。从规划行业自身视角出发,提出规划界需要进一步提升对城市更新项目成本与效益的精确测算能力,这也是推动工作走向深水区的关键。

随着建模自动化程度的提升,当前的核心挑战已从“建模”转向“用模”。当前实践中面临的两大难题:一是不同业务部门对模型精度与内容的需求存在差异,导致统一模型难以满足多元化的应用场景;二是如何在静态三维模型基础上,融入“人、物、事”等动态过程并进行可靠的物理仿真与分析,这是数字孪生从静态展示走向动态模拟的关键瓶颈,也是其服务于城市更新的复杂性所在。

构建存量绩效评估知识图谱是一项高成本工程,其关键在于清晰界定“绩效”内涵,并将知识整合聚焦于报告审查、文本解析等具体应用场景,以此降低投入成本。当前面临的两大挑战:一是如何弥合计算机技术与城乡规划领域知识之间的鸿沟,确保技术能精准解决行业痛点;二是如何将地理空间数据与知识图谱进行有效融合,实现规划领域知识的空间表征,是地理空间知识图谱亟待攻克的技术难题。

想知道2025中国城市规划年会上都发生了什么?有哪些精彩报告?报告内容具体是什么?年会专题地址: