中国智能农业行业:让技术长在泥土里让数据流向农民的钱包

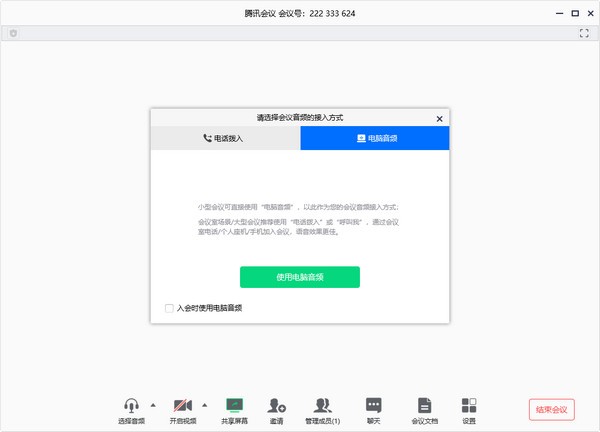

应用介绍

过去我们谈“农业信息化”,更多是把电脑搬进办公室、把财务软件装进合作社;今天说“智能农业”,是把算力嵌进每一粒种子、每一毫升水、每一克饲料。中研普华报告用“四化漏斗”模型拆解这场变革:

当四化漏斗同时在田间发生,农业就不再是“靠天吃饭”的概率游戏,而是“靠算法吃饭”的精密工程。正如报告里那句调侃:“以前种地是‘天气预报+胆儿肥’,以后种地是‘模型预测+算力堆’。”

热搜一:财政部、农业农村部六月联合发文,提出“用数字技术整县推进高标准农田建设”,首次把“智能灌溉”“遥感监测”写进中央资金补贴目录。

热搜三:某头部VC八月刚完成一轮对“无人化果园解决方案”项目的数亿元领投,创下国内智慧果园赛道单笔融资纪录。

中研普华报告把类似事件纳入“政策-技术-资本”三元催化坐标系,得出结论:当补贴强度、技术成熟度、资本密度同时跨过临界点,行业就会从“线性增长”切换到“指数增长”。而我们现在,正处在临界点上。

• 数字平台:像“农田操作系统”,得入口者得天下。阿里、华为、腾讯、京东、拼多多全部下场,但中研普华提醒,真正的壁垒是“县域 *** 关系+本地化运维”,巨头不一定能干过地头蛇。

• 智能感知:传感器、摄像头、无人机、卫星遥感。技术门槛不高,拼的是成本控制和场景适配,报告建议关注“小场景里的隐形冠军”,比如只做“蟹塘溶氧传感器”的小巨人企业。

• 智能农机:自动驾驶、变量施肥、无人插秧。传统农机厂、新势力、ICT巨头三方混战,胜负手在于谁能先跑通“农机共享”模式,让农民用得起百万级设备。

• 智慧种植:大田作物、设施园艺、果树茶叶。报告提出“种植大脑”概念,把气象、土壤、作物模型、水肥一体化全部装进云端,一键生成“七日作业处方图”。

• 智慧养殖:养猪、养鸡、水产。牧原、温氏、新希望已经跑通“猪脸识别”“智能环控”,下一步竞争焦点是“疫病预测模型”和“碳排放交易”。

• 智慧流通:产地仓、冷链、电商直播。拼的是“从地头到餐桌”的损耗率,每降低一个百分点,就是百亿级利润空间。

• 山东、江苏、广东是注册量最多的三强,原因分别是“农机制造集群”“县域电商发达”“创投氛围浓厚”;

• 黑龙江、河南、四川是应用场景最密集的三强,关键词是“规模化”“高标准农田”“生猪大省”;

报告特别提醒投资者:不要只看企业注册地,而要看“数据回流地”。谁能在产区建立数据闭环,谁就能在未来的“农业数据交易所”里占据定价权。

典型案例:某无人机植保公司,飞机本身不赚钱,甚至亏钱,但通过飞防数据帮银行给农户做信用画像,再撮合化肥团购,三年时间把利润率抬高了整整十个百分点。中研普华称之为“农业版的亚马逊飞轮”。

• REITs:首批“智慧农业基础设施REITs”有望在海南、广东落地,为轻资产公司打开退出通道。

报告用“窗口期指数”提醒:政策友好度已逼近历史峰值,但窗口期只有三到五年,错过本轮,下一波可能要等十年。

• 对创业公司:别做大而全的“农业SaaS”,而是做“一厘米宽、一公里深”的切口,比如只做“番茄授粉机器人”;

中研普华报告在最后写了一句话:“所有不能帮农民省钱、帮农民赚钱、帮农民省心的智能农业,都是伪智能。”这句话,被我们写进PPT首页,也贴在每一次出差调研的行囊里。未来五年,智能农业不会只改变生产方式,更会改变利益分配方式——数据将成为新农资,算力将成为新农具,算法将成为新农艺。谁能让农民真正分享到技术红利,谁就能在这片古老的土地上,收获最丰厚的回报。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的《2024-2029年中国智能农业行业市场深度调研及投资策略预测报告》,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。

3000+细分行业研究报告500+专家研究员决策智囊库1000000+行业数据洞察市场365+全球热点每日决策内参